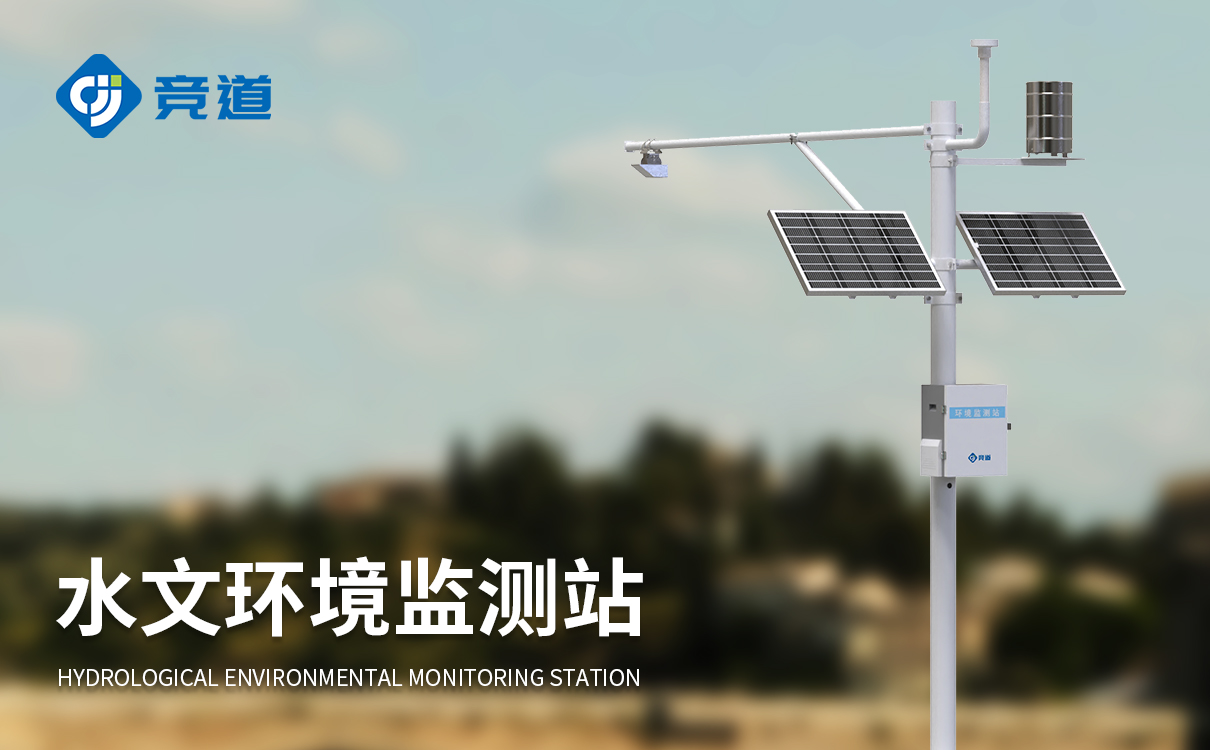

【JD-SW4】【水文环境监测设备厂家,可配置北斗,无惧无信号环境监测!参数支持定制,厂家直发,更多优惠,欢迎垂询问价!】。

科技赋能水文自动监测站:智能化升级如何提升水资源管理效率?

在水资源管理从 “经验驱动" 向 “数据驱动" 转型的过程中,科技正成为水文自动监测站的核心 “引擎"。从传统人工记录到全自动数据采集,从单一数据传输到多维度智能分析,水文自动监测站的智能化升级,不仅打破了监测时空限制,更以精准、高效、前瞻的特性,重塑水资源管理模式,让水资源调配、灾害防控、生态保护等工作效率实现质的飞跃。

智能化升级首先体现在监测设备的 “迭代进化",让数据采集从 “间断性" 转为 “全天候精准化"。过去,水文监测依赖人工定期到站点记录水位、雨量,不仅耗时耗力,还易受恶劣天气影响,数据存在滞后性与误差。如今,搭载物联网技术的智能监测设备改变这一现状:投入式水位传感器可实时捕捉厘米级水位波动,太阳能供电的雨量计能精准记录每小时降雨量,而水质多参数传感器则能同步监测 pH 值、溶解氧、电导率等指标,数据采集频率可达每分钟一次。这些设备无需人工值守,即便在暴雨、暴雪、高温等环境下,仍能稳定运行,确保监测数据 “零中断、高精准",为水资源管理提供最基础也最关键的 “数据基石"。

数据处理的 “智能跃迁",让海量信息从 “无序堆积" 转为 “高效转化",大幅提升管理决策效率。水文自动监测站升级后,不再是简单的 “数据收集器",而是通过边缘计算、云计算技术,实现对数据的实时处理与深度分析。例如,当监测站采集到水位、流量、降雨量等数据后,智能系统会自动对比历史同期数据、预警阈值,快速判断当前水情是否正常 —— 若某流域降雨量骤增,系统可实时计算入库流量,预测未来 6 小时水位变化,并生成可视化报表推送给管理部门。相较于过去人工汇总数据、手动分析的模式,智能系统将数据处理时间从数小时缩短至几分钟,让管理者能在第一时间掌握水资源动态,避免因决策滞后导致的风险。2024 年北方某流域干旱期间,智能监测站通过分析水位、土壤墒情数据,提前预测到灌溉用水缺口,管理部门据此及时调整水库放水计划,保障了 10 万亩农田的灌溉需求,这正是数据智能转化为管理效能的典型案例。

预警机制的 “主动升级",让灾害防控从 “被动应对" 转为 “提前预判",显著降低水资源管理风险成本。传统水文监测的预警多依赖人工发现数据异常后触发,往往错过最佳处置时间。而智能化的水文自动监测站,通过融合 AI 算法与大数据建模,构建起 “预测 - 预警 - 处置" 的闭环机制。以防汛为例,系统可根据历史洪水数据、实时雨情水情,模拟不同降雨强度下的水位变化趋势,提前 12-24 小时发出洪水预警,并结合 GIS 地理信息系统,精准标注受影响区域、需转移人口,为防汛指挥提供 “靶向性" 建议。此外,针对水质污染风险,智能监测站能在检测到氨氮、重金属等指标异常时,自动溯源污染可能来源的区域,为快速截污、治理污染节省宝贵时间。据统计,配备智能预警系统的水文站,灾害应急响应效率提升 60% 以上,水资源污染事件处置时间缩短 50%,有效降低了灾害与污染造成的经济损失与生态破坏。

科技赋能下的水文自动监测站,正从 “单点监测" 向 “流域协同" 升级,推动水资源管理实现 “全局化统筹"。如今,多个智能监测站可通过网络互联互通,形成覆盖整个流域的监测网络,管理者通过一个平台就能实时查看全流域的水位、水质、流量数据,实现 “一屏观全域、一网管全河"。例如,长江流域部分区域已建成跨省市的智能水文监测网络,下游监测站发现水位异常时,可实时联动上游水库监测站,协同调整泄洪计划,避免上下游 “各自为战" 导致的水资源浪费或防洪风险。这种协同化管理模式,打破了地域与部门壁垒,让水资源调配更科学、更高效,真正实现 “流域一盘棋" 的管理目标。

从设备智能到数据智能,从单点监测到协同管理,科技为水文自动监测站注入了全新活力。这场智能化升级,不仅是监测手段的革新,更是水资源管理理念的进步 —— 它让水资源管理更精准、更高效、更具前瞻性,为应对水旱灾害、保障供水安全、保护水生态环境提供了强大的科技支撑。未来,随着 5G、北斗导航、AI 大模型等技术的进一步融入,水文自动监测站将持续释放科技效能,推动水资源管理迈向更高质量的发展阶段。

邮件联系我们:1769283299@qq.com

扫一扫,关注微信服务号

扫一扫,关注微信服务号